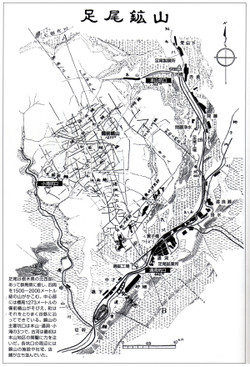

1877年、古河市兵衛が買い取り、最先端技術を導入し機械化され、産銅量は安定した。 足尾銅山の四大工事(古河橋架設・鉄架空索道・間藤水力発電所・水套式溶解炉)とよばれる。

1877年、古河市兵衛が買い取り、最先端技術を導入し機械化され、産銅量は安定した。 足尾銅山の四大工事(古河橋架設・鉄架空索道・間藤水力発電所・水套式溶解炉)とよばれる。

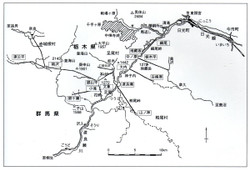

1880年頃の生産量激増が、渡良瀬川沿岸への鉱毒・煙害・伐採・洪水・有毒廃棄物・河川汚染となり、1896年の洪水で反対運動がピークとなり翌年操業停止命令となった。(松本村と谷中村が滅亡した)

その後、鉱毒予防工事が行われたが、最終工事が終わったのは60年を経た1956年であった。

※備前楯山

江戸時代「足尾千件」とよばれ賑わった足尾であったが、乱掘がたたり環境破壊となり、町は大被害を受けた。 1741年には寛永通宝を鋳造してしのいだ。 この銭背面には足の字が鋳印されていたので「足字銭(あしじせん)」とよばれた。 これにより、銭銭が「お足」とよばれるようになったともいわれる。

江戸時代「足尾千件」とよばれ賑わった足尾であったが、乱掘がたたり環境破壊となり、町は大被害を受けた。 1741年には寛永通宝を鋳造してしのいだ。 この銭背面には足の字が鋳印されていたので「足字銭(あしじせん)」とよばれた。 これにより、銭銭が「お足」とよばれるようになったともいわれる。

足尾銅山架空索道

足尾銅山架空索道

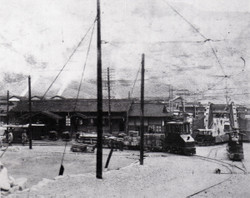

足尾式電気機関車(精錬所構内)

足尾式電気機関車(精錬所構内)

京子内のインクライン(ケーブルカー)

京子内のインクライン(ケーブルカー)

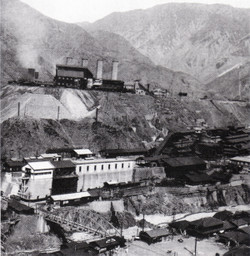

直利橋精錬所

直利橋精錬所

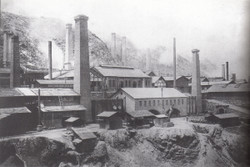

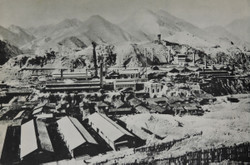

精錬所全景

精錬所全景

○足尾銅山精錬所・明治二十年

○足尾銅山精錬所・明治二十年

日光~足尾 郵便索道

日光~足尾 郵便索道

コメント