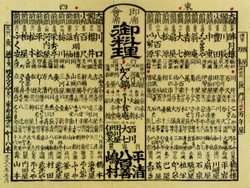

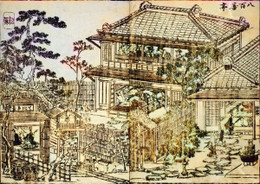

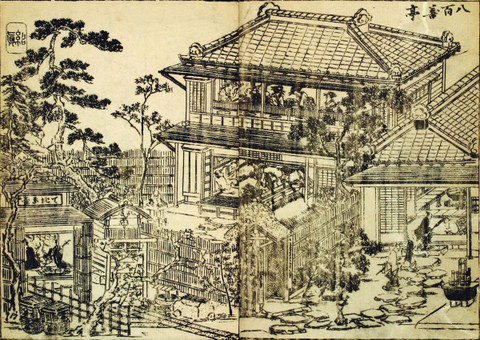

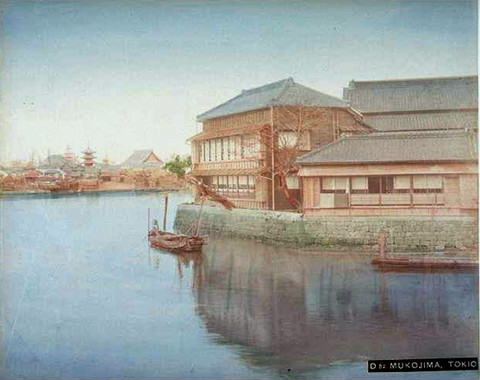

八百善

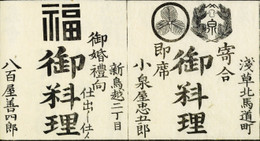

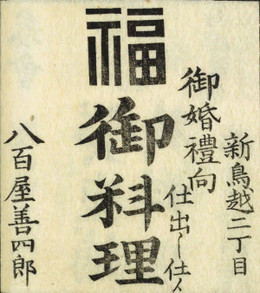

☆八百善・浅草

☆八百善・浅草

元禄天正年間、神田福田村の善四郎(~宝永五年)が米を作るかたわら野菜・乾物を売り歩いた。 明暦耐火後浅草新鳥越に移店。 初代屋号は「福田屋善四郎」・後に「八百屋善四郎」、二代目から八百善。 このころ江戸料理茶屋が高級料理茶屋へと変貌した。 寛政年間、四代目全盛期、公儀御用しばしばあり。 その後、休業・消失などあるも、明治九年上野公園に支店(明治十四年閉店)。 大正十二年震災で店焼失後、1927年築地にて開店、戦争により閉店、1951年永田町で再開、その後江戸東京博物館内にも出店した。

八百善・鎌倉

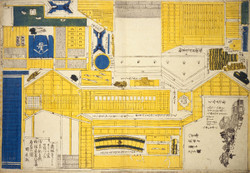

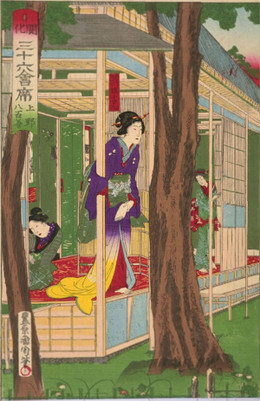

○八百善組立絵(立版古)

○八百善組立絵(立版古)

「越こし絵」、顧客の土産用紙細工。

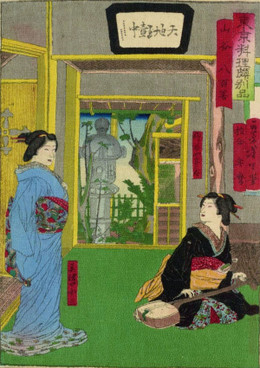

☆八百善

勘定があまりにも高かったともいわれる。 それは、客が帰った後に、使った食器をすべて破棄したからとも。

☆八百善

主人の栗山善四郎は多趣味であり、俳人・文人のネットワークを使い八百善の名前を高めたといわれる。

※客が茶漬けを注文したところ、半日待たされ・代金が一両二分(現十数万円)だった。 それは多摩川まで良質の水を汲みに行ったといわれる。

☆八百善を茶漬けにする

「贅沢の限り」の意。

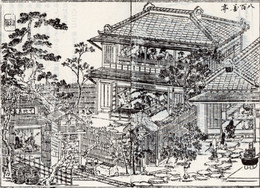

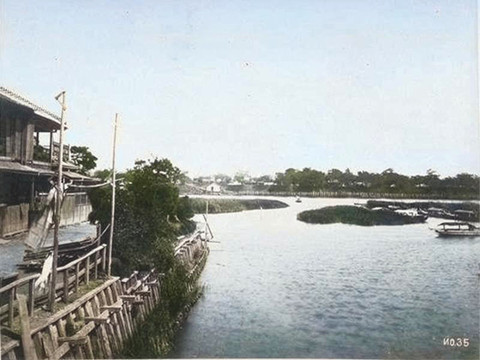

☆料亭山谷の重箱・浅草山谷

相模国厚木の初代儀兵衛、江戸は千住の鮒新・川魚問屋に住み込み、寛政年間山谷宿重箱地内に鮒重蒲焼店を開いた。 冨を得た初代は、紀州藩家老正井氏の二男を養子とし権力も得たが、二代目になると重箱は衰退の道をたどった。

当時の蒲焼きは屋台で焼いて皿にのせて売っていたのに対し、三代目儀兵衛は縄暖簾からお座敷に換え・自分で考案した重箱に入れて売ったところ大評判になり・店名も「重箱」となった。

※名物料理は、鯉こく・鯉のあらい・鯰のすっぽん煮・鰻蒲焼・鯰鍋・鮒料理など。

※山谷二名物が、川魚料理重箱と八百善。

☆重箱・山谷

相模厚木より江戸に出た儀兵衛、千住川魚問屋「鮒新」に住み込み、寛政年間山谷に鰻鯰の「鮒重蒲焼店」開店・重箱に蒲焼を入れて客に出した。

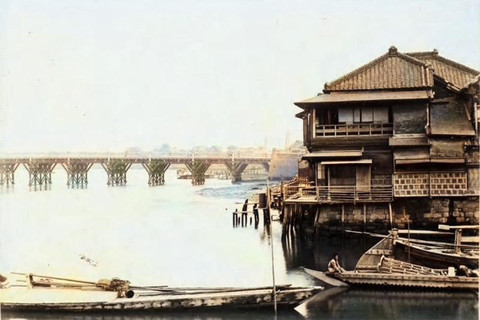

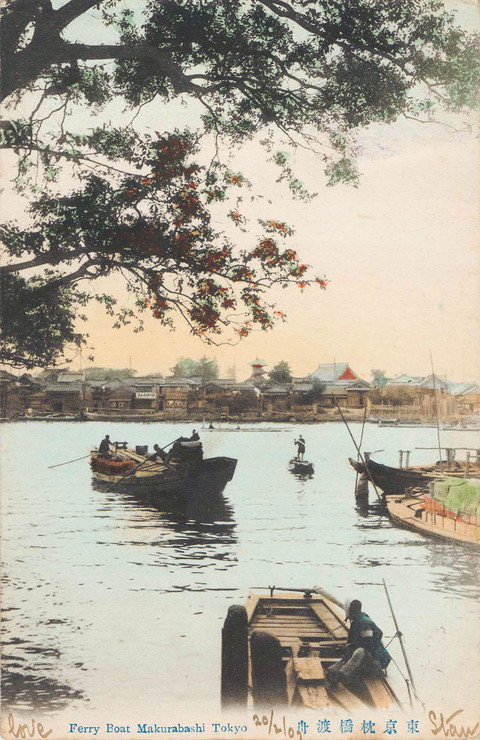

○八百松

○八百松

八百善に修行した小山松五郎が開業、明治三年には向島枕橋に支店開業、これに伴い本店を「水神の八百松」と称した。

山田君さま

重箱 八代目の大谷と申します。

ブログを

拝見しております。

重箱の資料を集めております。

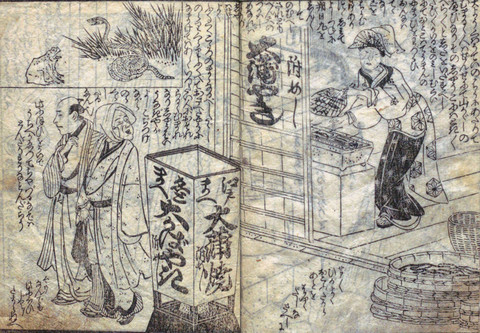

ブログ内にある、女性が鰻を焼いている挿絵は、重箱なのでしょうか?

重箱の八代目が、山田君さまに聞くのもおかしな話ですが、

他にも何か資料があれば、是非、お知らせいただきたいです。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿: 大谷 晋一郎 | 2025年2月 9日 12:40

〇絵は黄表紙「三世相郎満八算」歌川豊国・寛政9年〈1797年〉です。

年代からして、初代儀兵衛の鮒重蒲焼店をモデルに描いたと考えます。

投稿: yamada | 2025年2月 9日 16:49

山田様

ご丁寧に返信をありがとうございます。

私も黄表紙に書かれいていると聞いたことがあり、探していたのですが、根拠がないと言われていたので、山田様のように発信した下さるととても勇気づけられます。

どうもありがとうございました。

連絡が遅くなり申し訳ありません。

今後ともよろしくお願いいたします。

投稿: 大谷 晋一郎 | 2025年5月18日 23:31