高篠村 メモ

○新井イッケ・秩父市定峰に七戸

新井源蔵(文政七年)・屋号ナツウチ、父源助(文化七年)、新井源蔵は栃谷下郷日向の大工と伝えられる。

文政年間、本家新井忠兵衛(コヤツマ)が破産し、新井イッケの構成が変わった。 新井源蔵は、天保期以降百姓代につき経済的な地位を上げ、明治期には定峰の村民に対する金貸業で急激な成長を遂げた。 新井家は、その後高篠村の信用組合長や高篠村村長(新井源克、八代村長・十二代村長)といった役職に就くに至った。

※明治十年頃にはかなりの土地を集積し、昭和初期には村外(秩父大宮)に多くの土地を所有していた。

※屋号「ナツウチ」は源蔵娘ナツの名に由来「ナツの家(内)」の意。

※御霊神社、新井省吾家・屋号バンドウ(坂東)に隣接。

※「大工源蔵」は代々源蔵を名乗る大工家系、番匠集団で弟子多数。

Ⅰはじめに

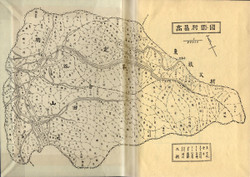

定峰地区は秩父市北部の山間集落であり、その区域の標高は200mから880mである。 その大半は山林であり、集落が立地する区域は西側の3分の1に限定され、その標高は250mから450mの範閉である。 近件のこの地域は小久保家や若林家を中心に展開してきた。 なかでも小久保イッケの「オメエ」と、その分家で代々名主を勤めた「カミ」が江戸時代を通じて村社会の中核を担っていた。 ここで取り上げる新井家はこのような状況下において幕末から明治初期にかけて急速に成長を遂げ、昭和初期には秩父地方最大級の地主といわれるまでに成長した。 第二次世界大戦後の農地改革において新井家の農地解放面積は秩父地方最大であったといわれる。

本稿はこの新井家が、定峰という山間地域において経済的に成長し社会的な上昇を遂げた過程について検討するとともに、その地域的な背景について考察することを目的とする。

定峰地区は下耕地・中耕地・上耕地の3つの集落に区分される。 地区の西端の標高250m前後の下耕地は定峰川の河畔に立地した集落で、わずかながら水田が存在する。 本稿で取り上げる新井家はこの地区にある。 下耕地には片瀬や坂東、坂本といった小字がある。 このうち片瀬は沢を挟んで栃谷の上郷と隣接しており、両者は景観的に融合Lている。 また、定峰川沿いの坂本にはかつて妙見杜があり、その跡地からは応安二年の板碑が出土している。

これに対して上方の二つの集落は下耕地とは立地条件がかなり異なる。 中耕地は下平(シタビラ)、上耕地は上平(ウエビラ)とも呼ばれている。 小久保家の「オメエ」と「カミ」は上平にあり、中・上耕地の住民の大半が檀家となっている定岳寺もまた上平にある。 中・上耕地からは下方の集落が視界に入らず、これらは山腹の孤立した集落といった佇まいである。 ところが旧定峰峠は、江戸時代においても秩父と外秩父・川越・さらには江戸を結ぶ重要な交通路であった。 坂本には元禄九年の道標があり、そこには「右ちかう道」・「左大河原道」と印されている。 これはこの地が定峰川沿いに大野峠を越え坂東九番慈光寺(都幾川村)に通じる道と、屋根添いに旧定峰峠を越え大河原すなわち外秩父へ通じる追の分岐カであったことをホしており、この地域が秩父大宮と小川や越牡・川越方道との交通の要地であったことを明治している。 また、『新編武蔵風土寄稿』には江戸への行程は「吾野通り十九里半」とあることから、大野峠から飯能方面へ通じるルートも利用されていたことがわかる。 このように定峰は交通上優れた条件を背景に山地利用を基盤にして立地した集落であるといえる。

Ⅱ明治期における新興地主の成長

1)幕末における新井家

本稿で取り上げる新井源蔵家は下耕地の坂東にあり、「ナツウチ」という屋号をもっている。 定峰地区の新井姓は大半がこの坂東にあるが、新井姓の本分家関係はやや複雑で必ずしも詳らかではない。 本家筋にあたるのは新井源蔵家と「バンドウ」という屋号をもつ家であるといわれている。 現在定峰には新井姓は片瀬の2戸を含め8戸あるが、このうちイッケを構成する7戸は御霊神社を祭祀している。 御霊神社はバンドウ家の墓地に隣接する岩場の上に建てられている。

この社は過去に3回程改築されたが、位置は移されていないという。 この社に関する史料として寛保二年・文政七年・明治二十三年の改築に関する記録が現存している。

その史料によれば、寛保二年の改築時の棟札に「大工小兵衛・地主佐助・七兵衛」の名前がみられ、文政七年の改築の際の棟札には「地主新井忠兵衛・願同七兵衛・大工新井源蔵」とあることから、忠兵衛は佐助の末裔であることがわかる。 また、後年の御霊神社の由緒についてまとめた記録には、忠兵衛は「コヤツマノ人」、七兵衛は「内ノ人」、源蔵は「栃谷下郷日向ガイトノ人」との注釈が記載されている。 この史料はバンドウに残されているものであり、「内の人」である七兵衛はバンドウの祖先である。 この史料から、かつて定峰の新井家の本家筋にあたる家があり、それが「コヤツマ」と呼ばれていた忠兵衛家であると考えられる。 しかし文政の改築の際には、地主忠兵衛が破産し、神木である大木の売却を新井家一族に依頼したため、伐採したケヤキの一部を使って社を建て替え、その時に「土屋」を建て大門へスギ・ヒノキを植えたとの記載がある。こうしたことから文政期に新井イッケの構成において大きな変化があったとみられる。

文政七年の棟札にみえる新井源蔵は、栃谷の住人であると記載されているが、これはヤはりナツウチの祖先とみるべきであろう。 新井源蔵家では祖先はかつて大工であったとの伝承が残されている。 新井源蔵家がコヤツマまたはバンドウの系統から栃谷に分家した後に定峰に戻ったものなのか、あるいはこれらとは血縁関係がなく文政期以後定峰に転入してきたのかは不明だが、文化六年の「貫伝場諸事取立帳」には源蔵の父とされる源助の名がみられる。 したがって文化六年にはナツウチは定峰に住んでいたことになる。 いずれにせよこの年にナツウチが賦課された額は588文であり、76軒中49番目と村内の中下位に位置していたのに対し、天保三年の「貫御伝馬諸事取立」ではその額は910文で72軒中33番目であった。 したがってナツウチすなわち新井源蔵家は天保期以降、その経済的な地位を徐々に上昇させたといえる。

ところでこの地域において商品生産がより活発になったとみられる幕末には入会山の利用についての争論がおきたが、嘉永四年におきたこの争論において、定峰村の訴人の筆頭に立ったのは名主の小久保家ではなく百姓代となっていた新井源蔵であった。 この争論は、入会山の利用にっいて山田村と栃谷・定峰両村が争ったものであった。 争論に至った経緯から名主が争論の前面に立てない理由があったにせよ、天保期以降成長し百姓代についた新井源蔵が定峰の代表として名を連ねていることが注目される。

こうして経済的、社会的な成長を遂げた新井家が何をその経営の中心にして成長していったのか、史料的な制約から明らかにし得ないが、新井家は明治十年代までにはかなりの土地を集積した。 明治十九年に作成された定峰村の土地台帳によると、村内における新井源蔵の土地所有は、山林が7町5反7畝18歩(村内7位)、田が2反9畝26歩(同5位)、畑が6反5畝15歩(同20位)であった。 耕地所有はそれほど多いといえず村内でも中位に位置する。 一方、山林については所有林が分散している点に特徴がある。 なお新井家は村外での土地の集積も進めており、昭和16年の小作台帳によると同家の小作地は定峰よりもむしろ栃谷・山田・黒谷・大野原などの近隣の村々の方が多かった。 太田地区(現秩父市)はとくに小作地が多かったが、この資料には記載されておらず、新井家はこの地区に代理人を置き別の帳面を作成していたと考えられる。 なお太田を除いた地域の昭和16年の小作料総額は1767円6銭であった。

2)明治期における金貸業の実態

新井家がこのように急激な成長を遂げた背景には、主に定峰の村民に対する小口の金融があった。 同家に残された明治29年から明治33年上半期までの「金銭出人帳」をもとに当時新井家の経営の中で重要な位置を占め、その後の新井家の成長要因になったと考えられる村民に対する小口の金融の経営状況についてみてみよう。 この資料には金銭を借りた理由が約半分の割合でホされており、当時の金を借りる側の状況をホす貴重な資料である。

この期間の金銭の貸し出し件数は359件であったが、第1表衣に示したように約3分の1が10円未満の小口の貸し出しであった。 1件当たりの貸し出し金額は、比較的大口の貸し出しがあった1899年を除き、4~7円程度におさまっていた。 また、借り受け人はいずれも定峰地区の住民であり、中でも下耕地の人々が多く、近隣の住民に対する半ば救消的な貸し出しが多かったといえる。 資料が後年になるにつれて貸し出しの際に保証人を立てる場合が多くなっているが、保証人の多くは定峠における従来の上層の農家であり、一般の農民が信用のある上層の農家を媒体として様々な用途の資金を新井家から借用するという構図があったことを示している。

次に借金の理由についてみることにしよう。 借金の理由については種々雑多であるが、主として第2表のような事由があげられる。 特徴的な事由の1つとして養蚕に関する借金がある。 養蚕に関する借金は6~8月に集中しており、10~20円程度の貸出が最も多くなっている。 これらにはより詳細な用途が記されている場合があり、主として「養蚕小使(蚕遣)」・「職人雇人」・「桑買金」・「繭買金」・「玉繭買金」・「生糸買金」などに充てられていたことがわかる。 定峰には単に養蚕を行なうばかりではなく小口の借金を資金として繭や玉繭、生糸の取引を行なう農家があった。 また新井家からの借金を商取引の資金にしホー板・太織糸・絹・竹ヘギ・馬などの取引を行なっていたことを示すす記載や、杉苗の購人や官営林保証金・炭焼き用の原木を仕入れるための「山買い」や「山代」といった山林関係の投資を意味する記範も多くみらる。

以上のような産業的な理由での借金のほかに、この他城を特徴づける借入金の用途として「八坂祭り掛り」・「花火支タク」・「伊勢参詣」などがある。 また、当時は医療的な意味介いが強かったとはいえ、「伊香保人湯」・「湯治」のためにも借金をしていることが注目きれる。 これらの件数は相対的に少ないものの、こうした生産活動とは無関係のものに借金をしてまで支出していることは、この地域の当時の一般的な金銭感覚の特徴を端的に表硯している。 また、新井家からの借入金の用途のうちで最も件数が多いのは、生活費や冠婚葬祭費の範疇に含まれるものである。 「生活費」・「治療金」・「隠居屋普請」といった生活に密着したものや、「結納」・「祝儀」・「税金」・「葬儀」といったもののための借入金が多い。 さらに目的は不明であるが「頼母子掛金」や他者からの借金を返済するための借金が目立っている。 とりわけ後者の多さは、村内の名望家的な金融業者としての新井家の特徴を示しているが、こうした借金の肩代わりを通じて、新井家が自己の所有地を拡大していったこともまた事実である。 さらに新井家は、地区内のある家の借財を返済するための資金の貸与や、「時計買金」のための村への貸与などを通じて、地区内の名望家としての地位を揺るぎないものとした。 明治三十二年には、明治十九年の土地台帳において定峰最大の地主であった若林家も新井家から約550円の貸与を受けていた。 こうして、新井家はその社会的上昇を果たし、さらに後には高篠村の信用組合長や村長といった役職に就くに至った。

Ⅲ定峰における生業形態の特徴

1)商品生産への依存~炭焼きを中心に

新井家が成長を遂げた背景には、村民と新井家との日常的な金銭の貸借関係があった。 こうした村民の日常的な金銭の借用は、この地域における商品生産に基軸をおいた生業の確立によってもたらされたように思われる。 例えば明治五年の高篠・栃谷村域の「物産書上」には、養蚕関係の桑6822円、生糸5439円、繭5149円・蚕卵紙498円のほか、葉煙草915円・刻煙草274円・綿307円などが主要な農産物としてあげられている。 また、林産物の生産も盛んで薪2517円・炭1340円・屋根板395円・楮310円などが記載されている。 定峰ではこのような商品生産が脈々と営まれてきたのであり、新井家の成長の背景には、こうした商品生産に基づいた中下層農家への貨幣流通の浸透があった。 そこで次に商品生虔を中心としたこの地域の生業形態の特徴についてみることにしよう。

定峰での様々な商品生産は優れた交通条件のなかで近世以前から行なわれてきた。 戦国期においてすでに生産されていたことが知られている炭に加え・生糸や絹織物・楮・タバコ・綿化などがこの地域において生産された重要な商品であった。 これらの商品生産は近世中期以降さらに活発になった。 享保には栃谷・山田・定峰三か村人会の山林が上本畑として検地を受けた。 検地において人会山は頭割りで等分されており、人会山の利用権と各人の負担を明確にするために検地が行なわれたと思われる。 この検地によって当時すでに活発に利用されていた入会山の権益が他村との関係において固定化されたと同時に、人会山での商品生産が公的に確認された。 近世中期には入会山での楮や桑の採集がすでに活発に行なわれていたのであった。

江戸時代、定峰の山林は集落に近いところから百姓持山・村持山・三か村人会山の三様に区分されていたが、入会山は享保期に上本畑としての検地を受けており、楮・桑・漆などの採取が行なわれたほか秣場としても利用されていた。 さらに栃谷と定峰の両村によって役炭の生産が行なわれた。 延享元年の「万御役炭請取帳」によると、定峰村名主源内のところに42口、都合22俵の役炭が集められた。 このうち18口、10俵が定峰村分であった。 納入者は生産量に応じて一俵半=166文から7分の1=16文までの7段階に区分されていた。 この史料に記載された家のうち、明治期の土地台帳においてその末裔を確定できる家は8軒であるが、それらの家の明治期の山林の所有面積はいずれも1~5町であった。 したがって、この時期の炭の生産者がそれほど多くの山林を所有していたとはいえず、自家労働力を中心とした生産形態がこの時期の定峰における一般的な傾向であったと考えられる。 また、天保三年の史料によると、役炭の負担者は72軒中34軒で、約半数が炭の生産を行なっていたことがわかる。 炭焼きをはじめとした商品生産は、複合的な経常のなかで行なわれていたのであった。

ところが幕末には炭の生産形態に明らかな変化が生じた。 個人所有の山林のうち、定峰川左岸の日影平と呼ばれた地域は、村内の有力者によって占められていた。 そのうち若林家が最も多いが、明治十九年において同家は村内だけで34町歩余りの山林を所有していた。 若林家はその山林を背景に幕末から明治初期にかけ雇用労働力を用いた炭の生産を行なった。 幕末に若林家が雇用していた労働者の大半は村内のものであった。 文久三年には5名を雇い入れ、炭の生産を行なったことを示す史料が残されている。 これらの労働者は焼子と呼ばれ、若林家の所有林で炭を焼き、生産された木炭を納め、焼分とよばれる賃金を払い受けた。 炭の納入時期は1~4月の農閑期に限られ、とくに4月に集中していた。 焼子のひとりであった鷲太郎は文久3年には297俵の炭を納入しているが、この年、驚太郎には2年前に改めた1両670文の「貸越」と田小作1両1分1宋の債務があったため、実際に支払われた焼分は2朱84文であった。 若林家はその他の焼子に対しても同様の貸し金をしており、中には麦などの食料を貸す場合もあった。 こうした前貸しによって炭焼きの労働力は確保されていた。 また集められた炭の多くは若林家によって炭問屋へ直接売却された。 この史料には、藤田屋・吾野屋という2軒の問屋と思われる屋号が散見される。 吾野は現飯能市域の地名であり、大野峠を越え江戸・東京方面に炭が輸送されていたことがうかがわれる。 なお明治期の定峰では炭の運搬による駄賃稼ぎが盛んに行なわれた。 駄賃稼ぎもまた貴重な賃労働であったが、定峰峠を越えて小川町まで炭を運んだ帰りに米を買ってくることを「小川駄賃」と呼んでいた。

幕末期において若林家のような地主層に区分し得る農家が自己の所有林を背景に雇用労働力を用いて炭の生産を行なっていたが、明治初期になるとこうした炭の生産構造に変化が生じた。 他地域から焼子が流入し、若林家がそれらの焼子に立ち木を売却するようになったのである。 とりわけ江戸時代、秩父地方における炭生産の核心であった外秩父の皆谷・安戸・御堂などからの流入者が多かった。 当初若林家はこれらの流入者から「山代」として生産された炭の半分を受け取っていたが、「山代」は次第に金納されることが多くなった。 こうして雇用労働者を用いた炭の生産はなくなり、若林家の山林経営は立ち木の売却を中心としたものに変わった。 これに対して、江戸時代から自己所有の山林で自家労働力によって炭を生産してきた中下層の農家は、その後も炭焼きを維持させた。 定峰のなかにも若林家などの地主から立ち木を買い取り、炭を焼くものが現われた。 彼らは焼子を雇い、自分が買い受けた立ち木を焼子に付与し、焼分を払って炭を焼かせた。 彼らは元締めと呼ばれたが、元締めには自立的な経常をしていた自作農層がなることが多かった。 ただし元締めと焼子の関係は必ずしも国定したものではなく、後には焼子が元締めになることもあった。 明治中後期以降は地主から立ち木を買って炭を焼く元締めや、自己の所有林だけで炭を焼く者がこの地域の炭生産の主流になった。

ところで大正十一年の国勢調査において、23軒の農家のうち「木炭製造人」と記載されているのは3軒のみであるの対し、養蚕を行なっていた農家は7軒あり、両者の間に重複するものはなかった。 すなわち炭焼きと養蚕は経営上分化が進んだと考えられる。 昭和11年の旧高篠村資料においても同様の傾向がはっきりと現われており、大正11年において「木炭製造人」と記載された家はここでも養蚕を行なっていなかった。 したがって大正期までにこの地域の炭焼きはかなり専業化が進行していたとみるべきであろう。

2)労働力の商品化による就業構造の変化

この地域の複合的な小商品生産は、明治期以降の炭焼きの専業化に代表されるようにその姿を変えた。 同時に定峰における農家の就業構造は大きな変化を遂げた。 次に大正期から昭和戦前期における就業構造について検討する。 まず、大正期の就業構造について国勢調査の調査結果よりみることにしよう。 第4表に、大正11年の上耕地(19区)における各戸の就業状況を示した。 一瞥してこの地区の農業経営において、自作と養蚕を組み合わせた経常が一般的であることがわかる。 養蚕を行なっていた農家は、23戸中16戸であり、養蚕が当時の重要な生業であったことは明らかである。 先に述べたように木炭製造を行なっていた3戸の農家はいずれも養蚕を行なっていない。 このような炭焼きと養蚕の分化の結果、明治初期において1月から4月の農閑期にほほ限定されていた炭焼きが、大正期には年間を通して行なわれるようになった。 大正期の就業状況においてもう一つ注目されるのは、若年女子労働者の多くが、製糸工女や銘仙賃機といった賃金労働に従事していることである。 製糸工場には4名、秩父銘仙の賃織りには11名が従事していた。 定峰における賃織りは昭和40年代後半を境に減少したが、それ以前は銘仙の生産が中止された第二次世界大戦中の一時期を除き盛んに行なわれた。 昭和55年頃まで賃織りを続け、定峰では最後まで賃織りを行なっていたある家では、年間を通じて賃織りが行なわれた。 この家は昭和30年代には秩父市内の久喜織物から織機を借りて機織りを行なった。 第二次世界大戦後は化学繊維が多く定峰での銘仙の生産は減少したが、生産手段の供給と製品の納入という戦前からの生産関係は維持された。 手織りの場合1日に1人で織る量は1反が限度であったが、機械織りの場合機械1台で1日に2反=1疋織ることができた。 夜具の生地を織る場合1人で2台の機械を、後年導入された座布団の生地を織る場合には1人で3台の機械を使うことができた。 織られた製品は機屋が集荷したが、好況期には1日おきに集荷しにきたという。 織り賃は月に1度まとめて支払われたが、その節は男性の一般的貸労働における賃金の5~6割であったという。 また、貸織りの他に隣の栃谷や黒谷の機織り工場に通うものもいた。

村内に居住する女子労働力による商品生産や賃労働は大正期にはこの地域で一般的であったが、これに対して表からは村内在住の男子労働力の投下先は依然として農業を中心とした家業におかれ、公職に従事している世帯番号8と13のみが労働力を商品化していたことがよみとれる。 しかし、昭和11年には走峰における各戸の農家経常の兼業化が相当進展していた。

第5表は旧高篠村資料より作成した昭和11年における就業構造である。 最大の特徴はこの地域の兼業率の高さである。 専業農家に区分されるのは、総収入が最下位であった1戸であるが、他に農業収入の割合が全体の80%をこえる農家はない。 また、今日の第1種兼業に区分される農家は77戸中11戸で全体の14%にすぎないが、第2種兼業に区分される農家は52戸で全体の68%に達しており、農業収入が全体の20%に満たない農家は20戸におよんだ。 さらに農業収入が全くない家が12戸あり、これらの家計のほとんどは勤労報酬によって収入を得ている。

次に階層別にみると、この年1000円以上の収入があった2戸はいずれも農業収入の比率が1%に満たず、小作料や貸地料、山林収入などが収人の大半を占めている。 しかし地主層が多くの貸地料を得ているのに対し、定峰地区内の農家が小作する耕地の面積は相対的に少ない。 これは最上位に位置する新井家などは定峰以外の土地所有が多いことによるものである。 また500日以上の収人を得ている農家8戸のうち5戸までが農業収入の割合が20%以下であり、上層の農家の脱農化が進んでいたことを示している。 これらに続く階層を第1種兼業に分類され相対的に農業に重きを置いていたと思われる農家が形成しているが、これらの農家はいずれも耕地面椅1町前後の農家である。 こうした自立的に農業を祥常する農家に次いで収入250円以下で兼業率の高い農家が1つの階嘲を形成している。

このように昭和戦前期における定峰の農家では、階層によって若干の差はあれ、収人のうち賃労働の含める割合が高く、箪労働が副次的、補助的な存在ではなく、すでに家計を支える上で非常に重要な役割を持っていた。 大正期において確認された女子の賃労働がこの中に含まれるとしても、全体に占める貸金収入の割合の高さからみて男子の賃労働も活発であったと考えぎるをえない。 このような男子労働力の商品化は大正期にもすでに存在し、その端緒は紫末・明治初期の炭焼きにおける焼子のような形での労働力の商品化に求められると思われる。 労働力の商品化による脱農化は地主層への土地集積と表裏をなしている中下層農家の無産化の結果のようにみえるが、江戸時代以来の商品経済の浸透の探さを考慮すると、平野部に比べ農業の競争力が弱いこの地域において、農業部門から賃労働への移行が平然と行なわれたことは想像に難くない。 さらに新井家からの日常的な借金の状況も考慮に加えれば、むしろ脱農化が新井家の土地集積の一つの要因となったといえるであろう。 先に示した天保三年の「貰御伝馬諸事取立」によれば、72軒中17軒に「跡」が付されており、実に4分の1の家が欠所すなわち他村へ流出していたことがわかる。 これらのうち賃労働や小商いのため他村へ移住したものが少なからずいたと考えられる。 隣村である栃谷では幕末において楮商や穀物商・青物かつぎ商・炭商・煙草背負商・巡礼宿といった雑多な商人が26人も存在しており、定峰においても同様の状況であったことが想定されるからである。 このような小商いの伝統もまた村民が離農した要因のように思われる。

定峰村は栃谷村で分断されていた。

コメント