古くは十二月十三日の煤払いに、主人(年長者)を胴上げした。 天から降る福を集めるため、笊や目籠を竿の上につけ・屋根に立てる家もあった。

古くは十二月十三日の煤払いに、主人(年長者)を胴上げした。 天から降る福を集めるため、笊や目籠を竿の上につけ・屋根に立てる家もあった。

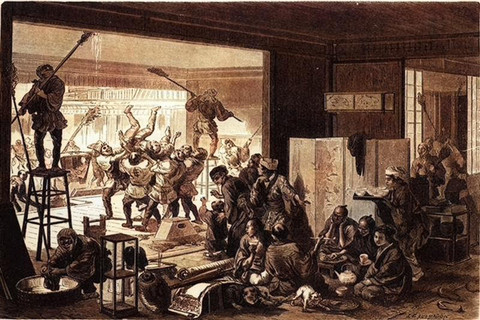

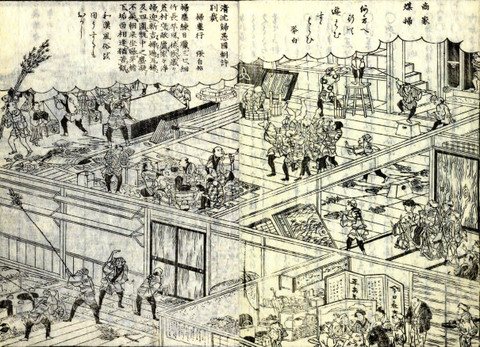

☆煤払い

将軍家では古くから十二月二十日に煤払いをしていたが、徳川家光の忌日にあたるというので、徳川家綱時代より十二月十三日を将軍家御営中御払いの日とした。 そしては、諸侯・旗本・御家人・町家も十三日前後に煤払いをするようになった。

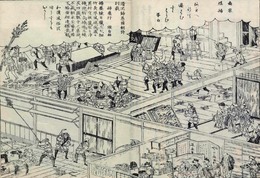

大奥でのすす払い(千代田之大奥御煤掃)

大奥でのすす払い(千代田之大奥御煤掃)

※江戸時代、煤払いは十二月十三日に行うことが定められていたため「十三日節供」などとも呼ばれる一種の神事でもありました。 掃除の後には「納めの祝い」と称して、食事や酒が振る舞われ・時には胴上げや隠し芸なども行われました。

コメント