御利生

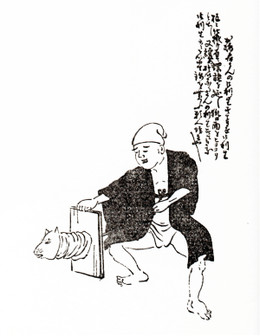

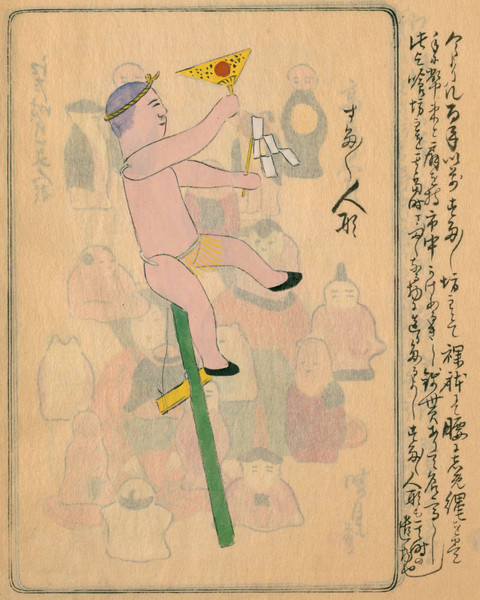

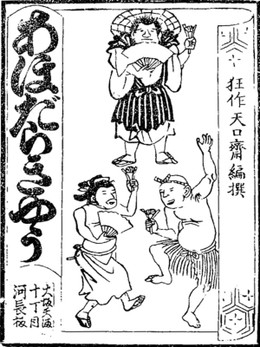

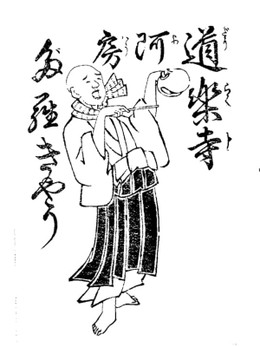

☆願人坊主

寛文二年ごろ馬喰町より神田橋本町に移り住んだ願人坊主、その数十三人。

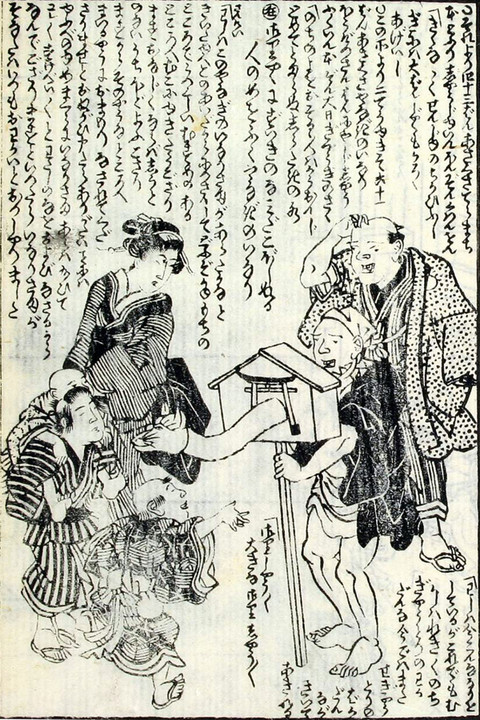

市中を踊りまわったのが「すたすた坊主」、来れば景気が良くなるといって歓迎された。 ただただひたすら歩くのだけの坊主もいた。

紙切れを撒散らしながら歩いたのが「おぼくれ坊主・わいわい坊主」、子供たちには人気だった。

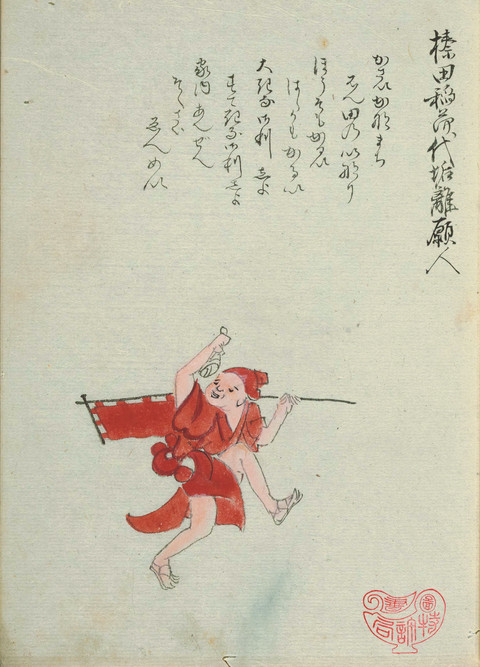

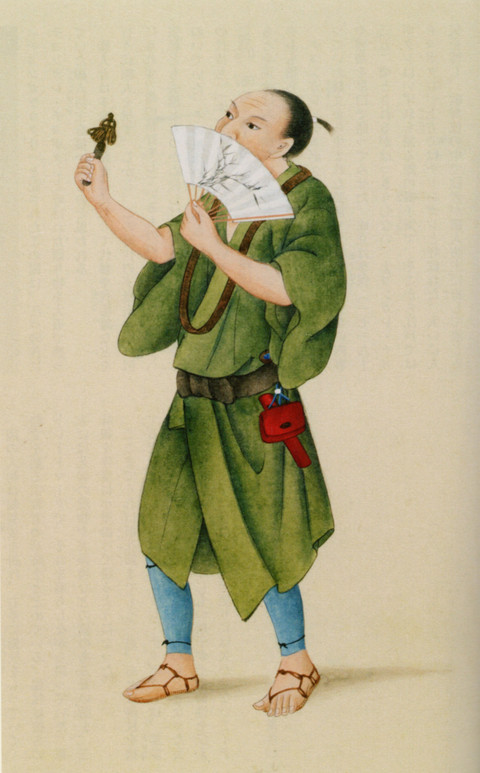

全身赤物づくめで住吉踊り(かっぽれ)で現れた願人坊主、冬は白物・四月ごろは黒物を身にまとい、装束も唱えも多種多様であった。

その他派生多数。

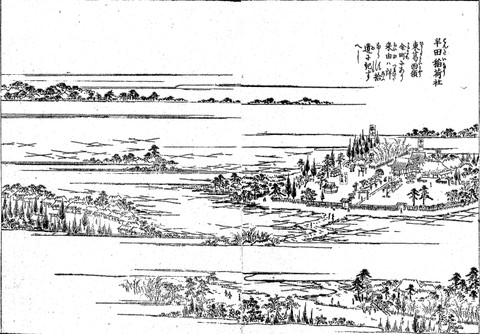

☆半田稲荷

☆半田稲荷

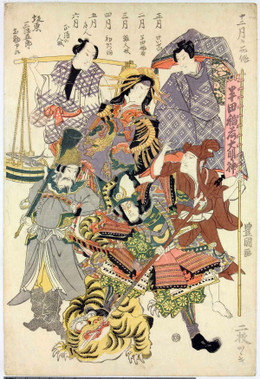

半田稲荷は、『新編武蔵風土記稿』では和銅四年・社伝では十二世紀初期の創立と伝えられる古社で、享保年間には、はしか・疱瘡(天然痘)・安産に霊験があるといわれた。 江戸の町では、願人坊主という宗教者が疱瘡やはしかを防ぐ色とされた赤色の装束で、手に半田稲荷の幟や赤い鈴を持ち「葛西金町半田の稲荷、疱瘡も軽いな麻疹も軽いな、運授安産御守護の神よ」と謡い踊りながら、お札や災いが去るおまじないのくくり猿を売り歩いた。 文化十年には中村座の狂言で坂東三津五郎が半田稲荷の願人坊主に扮して大人気となり、浮世絵にも描かれた。

コメント