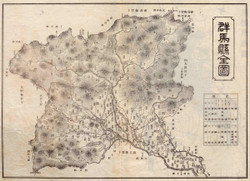

ぐんま

グンマの伝説:上州気質(ノンフィクション版)

グンマの昔:カッパの恩返し

グンマを創る

グンマの昔:千代の松

グンマの伝説:上州人

【われら上州人】

【われら上州人】

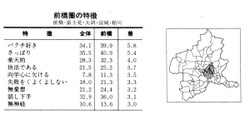

ことばが荒い、熱しやすく・さめやすい、感情に走りやすい、義理・人情に厚い、短気、感激しやすい、新しいものが好き、根気がない、気がよい、気前がよい、一本気、世話ずき、見栄っばり、情があつい、正義感が強い、保守因襲的、正直、選挙好き、だまきれやすい、きっばり、付和雷同的、荒々しい、かかあ天下、パクチ好き、単純、自己に厳しさが欠ける、話し下手、妥協が早い、独創性に欠ける、親切、権威に弱い、素朴、楽天的、活動的、負けずぎらい、気が強い、信仰心がうすい、自主性・自発性にかける、タテマエに弱い、勤勉、人をだまさない、強情、団結心に欠ける、快活である、開放的、無愛想、官尊民卑、理屈をきらう

グンマの昔:岩井洞

グンマの昔:祭文

グンマの昔:飴売り

グンマの伝説:氣象編

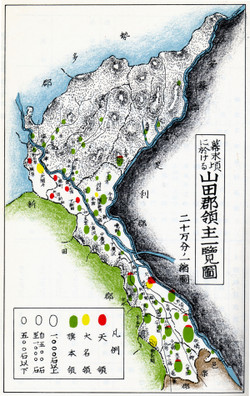

大泉伝説Ⅱ(現大泉町)

グンマの昔:箕輪城

大泉伝説Ⅰ(現大泉町)

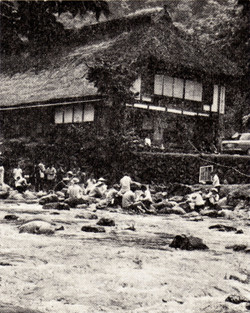

グンマの昔:湯の小屋温泉

日本の神々

グンマの昔:伊香保ケーブル鉄道

グンマの昔:朝見ずの橋

グンマの昔:お市姫

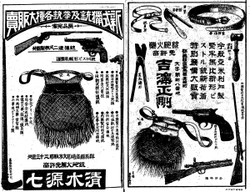

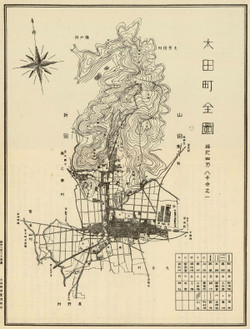

グンマの占法・呪法(太田市)

グンマの昔:朝日長者

グンマの口碑(太田市)

グンマの昔:権田栗毛

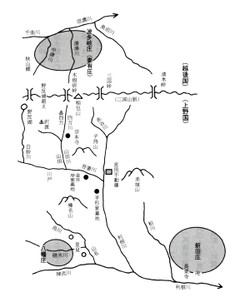

○権田栗毛・倉淵権田村

○権田栗毛・倉淵権田村

熊谷次郎直実が上野国権田に名馬がいると聞き、権田村小池市助より栗毛馬を手に入れた。 熊谷次郎直実はこの馬に乗り数々の手柄をたてたが、ある時馬が傷ついてしまったので権田村へ帰すこととした。

栗毛馬が権田村に帰ったときには、市助の家は無くなっていた。 「名馬を出すと三代で家が絶える」と言われていた。

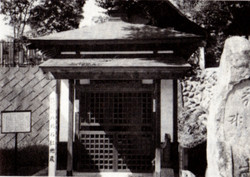

悲しんだ栗毛馬は力つき、三ノ倉土城谷戸で逆さ水を飲み息絶えた。 このとき。馬の背にくくりつけられていた母衣から金の観音像がこぼれ落ち、「お母衣大明神」・「岩窟観音」として祀り、三ノ倉土城谷戸には馬頭観音堂を建てた。

※横川では「権田栗毛に横川葦毛」といい、同じ毛色の馬を飼うことを嫌った。

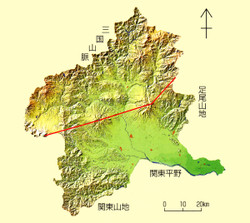

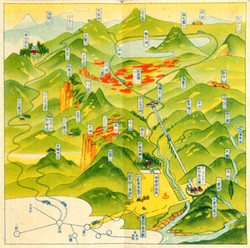

山と谷の伝説

グンマの昔:浅間山

グンマの昔:麦播ゴジンジ

○麦播ゴジンジ・那波の神事(玉村町・火雷神社)

○麦播ゴジンジ・那波の神事(玉村町・火雷神社)

境内四方に注連縄を張り、中に入ることなく十三日間静かにすごす。 ことの起こりは862年冬近く、この地に黒雲・暴風・天地鼓動・大雪など異変か起こり、困り果てた郡司が朝廷にお願いし、僧正と武士が火雷神社で祈ること七日目、武士が現れた妖怪の首を切り落とした。

こうして毎年火雷神社で御神事が行われるようになり、季節は麦巻きだったので「麦播きゴシンジ」と呼ばれた。

妖怪を退治した武士は「那波八郎」と名乗るようになり、八郎神社に祀られた。 また妖怪の祟りを恐れた村人たちは、首を本庄小島の鬼頬神社(唐鈴神社)に祀った。

※玉村はサイタマとの結び付きが強く「すみつけ祭りでも、獅子は騎西・玉敷神社から借りてくる」

最近のコメント