ぐんま

渋川伝説(2)

渋川伝説(1)

邑楽伝説(邑楽郡、現板倉町・明和町・千代田町・大泉町・邑楽町)

勢多の伝説(勢多郡、現前橋市・渋川市・桐生市・みどり市の一部)

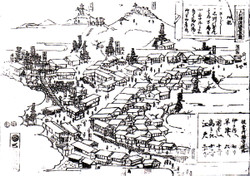

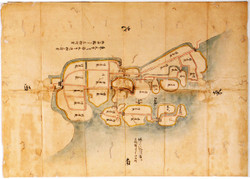

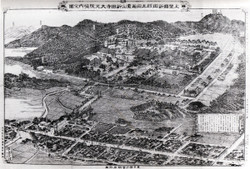

桐生・金山城伝説

百足絵馬

桐生伝説

グンマの昔:竜柱

大間々伝説(大間々町、現みどり市)

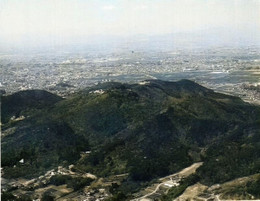

グンマの昔:軍配山

グンマの昔:錦野の里(現玉村町)

天慶年間、沼田の庄を治めていた地頭に美しい娘がおり、錦野の里の若者と恋に落ちた。 一方、土豪の中には地頭の娘を平将門に差し出そうという動きがあった。 そこで地頭は娘を若者のもとへ逃がした。 土豪の追手に追いつめられた娘は矢川に身を投げ・若者も続いた。 その後、夜な夜な矢川に二つの光玉が現れたので、村人たちは玉を拾い上げ「龍神」として祀った。(これが近戸大明神)

天慶年間、沼田の庄を治めていた地頭に美しい娘がおり、錦野の里の若者と恋に落ちた。 一方、土豪の中には地頭の娘を平将門に差し出そうという動きがあった。 そこで地頭は娘を若者のもとへ逃がした。 土豪の追手に追いつめられた娘は矢川に身を投げ・若者も続いた。 その後、夜な夜な矢川に二つの光玉が現れたので、村人たちは玉を拾い上げ「龍神」として祀った。(これが近戸大明神)

そしてある年、利根川が大洪水となり、濁流に竜神が現れ、玉の一つを持ち去った。(1360年頃) 残った玉は、玉竜山満福寺に祀り、この地を「玉村」となづけた。 ただ、「玉を見た者は目がつぶれる」と言われ、誰も見たことがない。

※祟りを恐れるのは玉村の特徴、「妖怪退治をした村人が祟りを恐れ、首を本庄小島の鬼頬神社(唐鈴神社)に祀った」例もある。

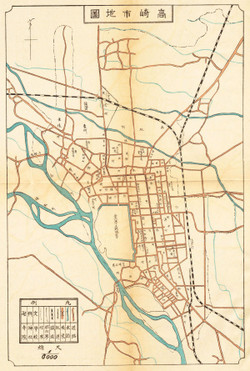

群馬町伝説(現高崎市)

松井田伝説

○碓氷関所付近の山は、栗拾いが禁止されていた。(関所破りと区別がつかないので)

○碓氷関所付近の山は、栗拾いが禁止されていた。(関所破りと区別がつかないので)

○塩沢の地では、狼を山の神として祀った。(宮地の山の神)

○松井田町奥土塩の奥山に行った狩人三人が道に迷い山中で一夜を過ごしていると、どこからともなく美女が現れ静かに居座った。 気味悪く思ったがどうしても帰らず、薪もなくなったのでメンバを燃やしたところ、ドカーンとはじけ・その音で美女は消え去った。

※美女は猿の化物(さとり)とされる

○松井田大久保村の六地蔵・石灯籠が化ける というので、若侍が退治にでかけ現れた大入道の眼を槍で一突きした。 翌朝、村人が見たのは傷ついた六地蔵であった。 これは、「供養をしないので化けて出た」と思い厚く供養したところ化け物は出なくなった。

最近のコメント