○貧乏神と福の神

○貧乏神と福の神

貧乏な若夫婦が、朝から晩まで働きやっと正月用に塩引きと酒を買い大晦日の大掃除をしていると、天井から「オーン・オンオン」と泣く声が聞こえてきた。 それは貧乏神、「昔からこの家に住んでいたんだが、これでとうとう福の神と交代しなければならなくなった」。 そこで若夫婦は「これからも一緒に暮らそう」と貧乏神にご馳走した。

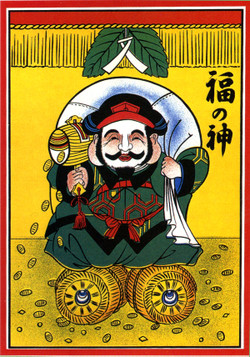

そこへやって来た福の神、みんなで力合わせて追い返してしまった。 あきれ果てたのは福の神、「打ち手の小槌」を落として・逃げていった。 その「打ち手の小槌」で、米出し・家出し・蔵出し裕福になった。

最近のコメント