ぐんま

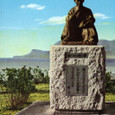

縛られ地蔵

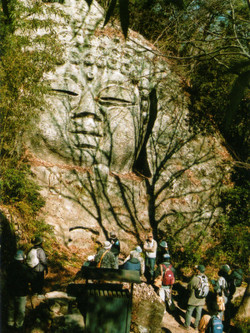

○縛られ地蔵(長泉寺)

○縛られ地蔵(長泉寺)

貝沢堀近くに住む酒浸りの男が夢をみた。 「わしは貝沢堀に沈んでいる地蔵じゃ。 わしを引き上げ・信心するなら福を授けよう。」 男が堀を探ると地蔵様が現れたので、土手に安置し・朝晩信心すると、運が向いてきた。 そこで、酒を断ち・地蔵様に供え・まじめに働き・村一番の身上を築いた。

地蔵様のご利益が大評判となり、毎日各地から大勢の人々が訪れ・酒をあげては願をかけた。 地蔵様の前は酒が山と積まれ、村の若者達はその奉納酒に酔いしれ・働かなくなり・村は荒れ果てた。

奉行所は考えた「そこの地蔵、己が酒を飲むばかりでなく、村人をも酒浸りにした不届き者、神妙にお縄につけ。」 こうして、村は元に戻った。

ミニ鯛

グンマの昔:箱膳

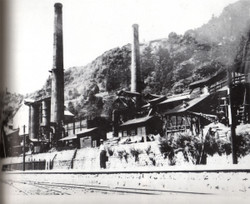

グンマの昔:群馬鉄山

利根のことば

グンマの昔:へそくり

○女衆の小遣い

○女衆の小遣い

「針箱をさがすと女房とんで出る」ともいわれた。 地域により下記のようによばれた。

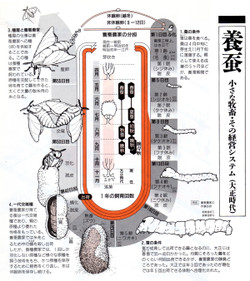

ヘソクリ(隠して貯める、悪い意味もある)、ホマチ(小遣い銭、ちょっとした大金のこともある)、 ホマチガイコ(二番蚕・三番蚕による特別収入)、、 ヨロク(予定外の収入) コデ、 キューデ(収入が無い人の小遣い銭)、 コガネ、 コセクリ、 コセガネ、 クスガネ、 ククントク、 ククシガネ、 カクシガネ、 フンドシゼネ、 ヘソガネ、 ホマチダ、 ホッタ、 インキョメン、 など。

※ホマチは、「しっぽのないネズミのやることだ」と悪く言う地域もある。 また、細かく貯めるので良い意味に言う地域もある。

※「男のかせぎに、女のたまか」・「とりこみ男に、しまつ女」・「尾張名古屋は城でもつ、うちの身上はかかでもつ」などいわれた。

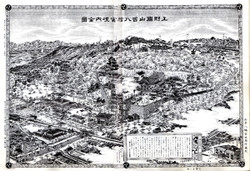

藪塚本町伝説

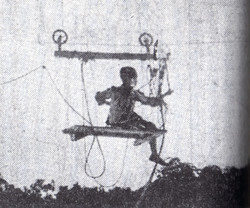

群馬での暮らし:空中ケーブル

○利根郡東村穴原

○利根郡東村穴原

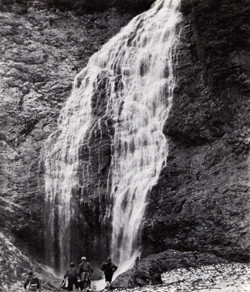

片品川にかかる空中ケーブル(手動)のみが交通路だった利根郡東村穴原集落に、 ついに吊り橋「しまぶるい橋」ができた。(1951.11.20)

※赤城明神軍と日光権現軍の激戦地が、穴原山原野ともいわれる。(穴原温泉)

最近のコメント