ぐんま

グンマの昔:和宮親子内親王

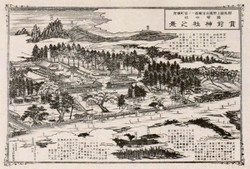

グンマの昔:一之宮貫前神社

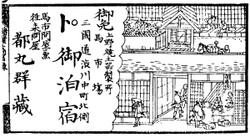

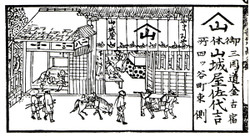

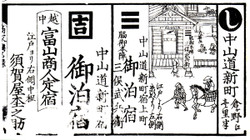

グンマの昔:坂本宿

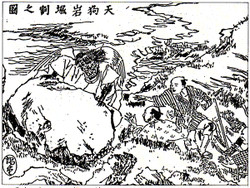

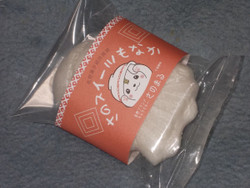

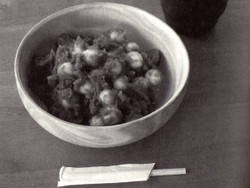

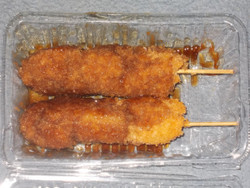

グンマ食禁忌

嬬恋・昔の地名

あくと、ういせ、うすがどう原、うるいの、えくぼ沢、おなし、かいしこ、さる畑、のっち平、はんだぢ、ぼためき、ほとけ窪、むめの木平、もろしこ、姥ケ原、姥ケ沢、下道路(したすくじ)、嘉助井戸、花童子(げどうじ)、荷付戸、蟹掛(かにかけ)、開発場、鰍沢、刈敷山、閑木(くぐるき)、岩茸沢、鬼の泉水、郷路、狗脊原(ぜめっぱら)、群馬坂、御厩、御関所裏、御座石、向道路(むかいすぐじ)、腰巻、三吹沢、山之神、四寸道、四良戸沢(しろとざわ)、七ふしの下、車平、蛇石、手梨貝戸(てなしかいど)、十二之前、叔母懐(うばがい)、女窪、上塔ノ原(じょうらんのはら)、城腰、船厨、鎗温、蔵畝(かくしうね)、多幸路(たこうじ)、大かいしこ、大厩、大垂(おおたれ)、宅地、地蔵の巣、堂の背戸、徳利穴、馬洗井戸(まあらいど)、馬踏道(まふんどう)、八丁尻、反り、附子水(ぶすみず)、柄松平、米なし、壁取場(かべとりば)、宝伝(ほうでん)、崩間(くえま)、幕木、鳴尾、夕日当(ゆうひあたり)、陽気水(ようきすい)、裏なし、糀穴、

あくと、ういせ、うすがどう原、うるいの、えくぼ沢、おなし、かいしこ、さる畑、のっち平、はんだぢ、ぼためき、ほとけ窪、むめの木平、もろしこ、姥ケ原、姥ケ沢、下道路(したすくじ)、嘉助井戸、花童子(げどうじ)、荷付戸、蟹掛(かにかけ)、開発場、鰍沢、刈敷山、閑木(くぐるき)、岩茸沢、鬼の泉水、郷路、狗脊原(ぜめっぱら)、群馬坂、御厩、御関所裏、御座石、向道路(むかいすぐじ)、腰巻、三吹沢、山之神、四寸道、四良戸沢(しろとざわ)、七ふしの下、車平、蛇石、手梨貝戸(てなしかいど)、十二之前、叔母懐(うばがい)、女窪、上塔ノ原(じょうらんのはら)、城腰、船厨、鎗温、蔵畝(かくしうね)、多幸路(たこうじ)、大かいしこ、大厩、大垂(おおたれ)、宅地、地蔵の巣、堂の背戸、徳利穴、馬洗井戸(まあらいど)、馬踏道(まふんどう)、八丁尻、反り、附子水(ぶすみず)、柄松平、米なし、壁取場(かべとりば)、宝伝(ほうでん)、崩間(くえま)、幕木、鳴尾、夕日当(ゆうひあたり)、陽気水(ようきすい)、裏なし、糀穴、

最近のコメント