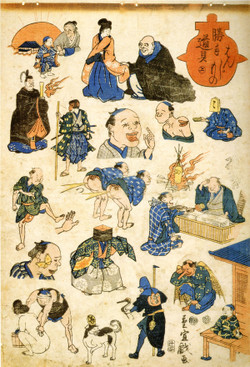

むかしむくれて

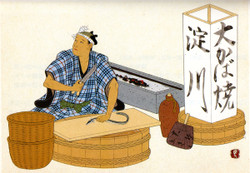

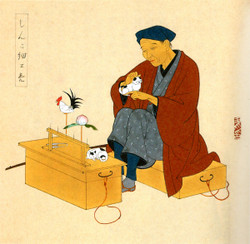

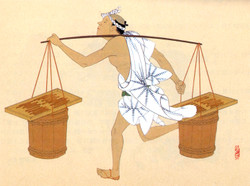

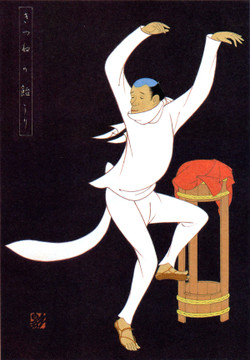

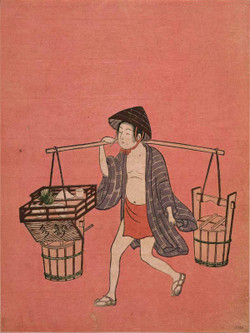

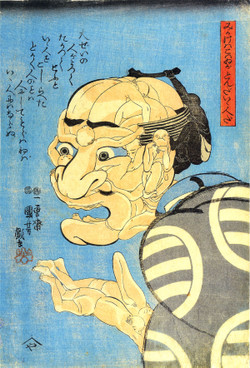

鰻の辻売り

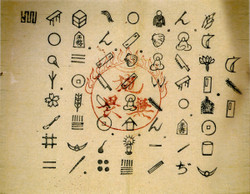

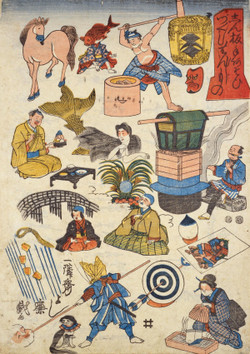

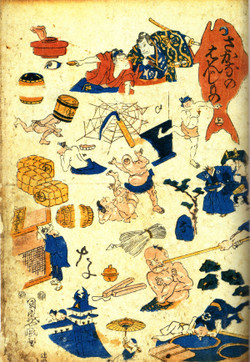

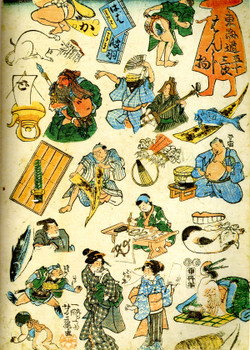

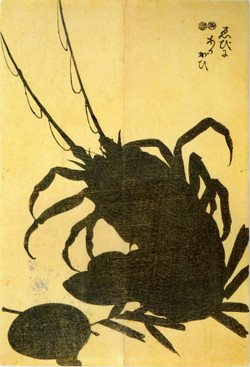

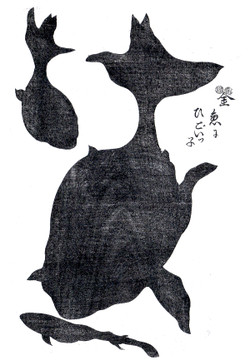

判じ絵

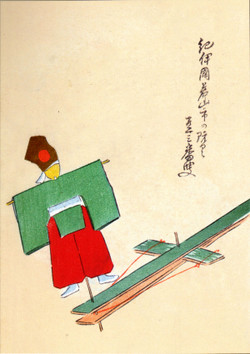

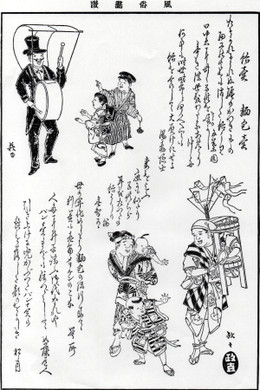

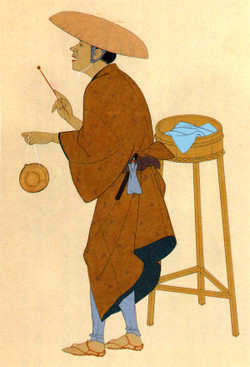

唐人飴売り

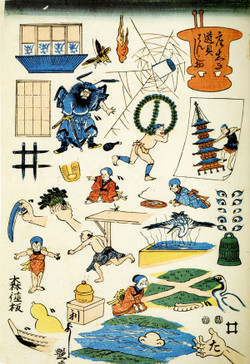

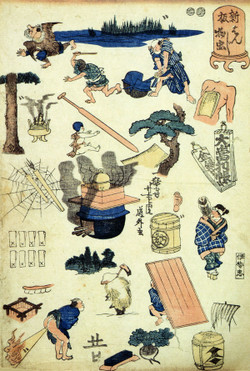

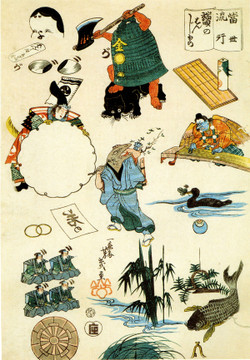

判じ絵

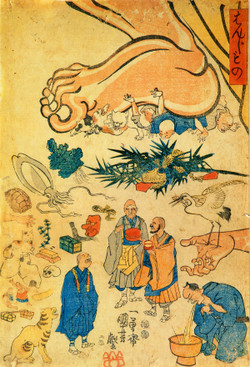

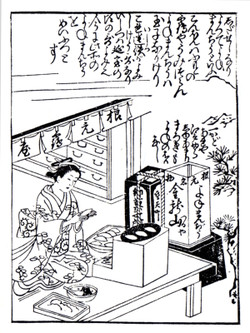

○法華経(絵文字経)

○法華経(絵文字経)

ほ(帆)・け(げじげじ)・きよう(経)、

みょう(茗荷)・ほ(帆)・れんげ(蓮華)・きょう(経)

にょ(稲塚の方言)・ぜ(銭)・が(糸巻側)・も(牛)・ん

ぶつ(仏)・ざい(鋸の方言)・だい(ムロ)・しゅ(宋)

しょ(将棋)・ほう(棒)・ぢ・そう(僧)

かい(貝)・ぶつ(仏)・ち(乳)・け(げじげじ)・ん

いつ(一)・さい(さい、敷居の方言)・しゅ(宋)・じよう(状)

かい(貝)・じょう(状)・ぶつ(仏)・どう(堂)

にょらい(如来)・く(九)・お(尾)・ん

じょう(状)・ざい(鋸の方言)・りょう(料理の道具)・せん(銭)

きう(葱の方言)・よ(四)・じゅう(重箱)・しょ(将棋)

さん(三)・ぜ(銭)・や(矢)・く(九)・も(牛)・つ(杖)

だい(台)・し(朱宋)・かん(鐶)・き(木)

さ(桜)・ら(羅宇)・い(井)・に(二)・こ(香)

最近のコメント