ぐんま

あずきとぎばばあ

グンマの昔:ロウ石山・下仁田

不二洞

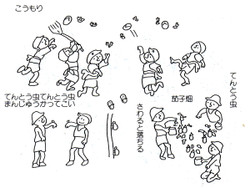

グンマの昔:板倉の里神楽

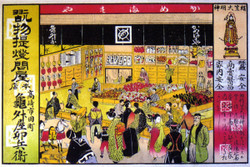

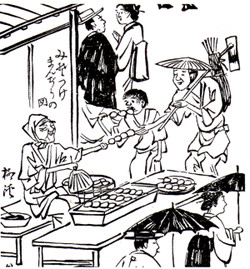

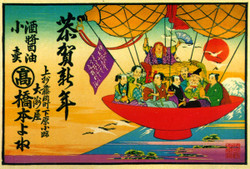

引札:玩具提灯問屋

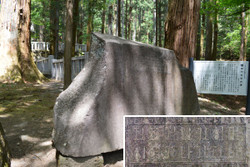

グンマの昔:神代文字

群馬での暮らし:ハタケシメジ

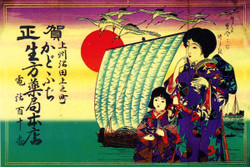

群馬での暮らし:正田醤油

群馬での暮らし:こぶ観音

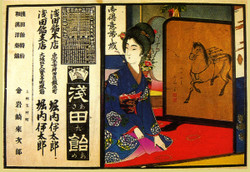

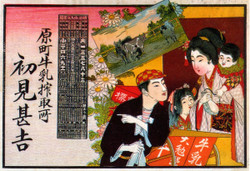

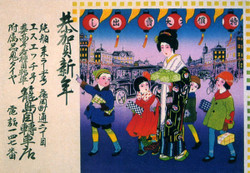

引札:牛乳配達

グンマの昔:法師温泉

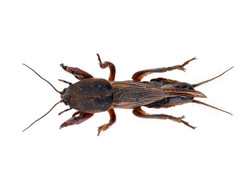

群馬での暮らし:おけら

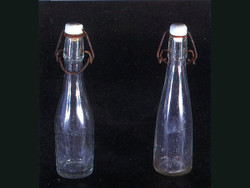

群馬での暮らし:ホレステリンソーダ

シイタケ抽出エキスによる「しいたけ風味飲料」。 1970年発売、1992年消滅。 その後、ホレステリンオリゴ→スーパーホレステリンとなる。

※地域によっては「椎茸の塩漬け」もあった。

最近のコメント