ぐんま

グンマの昔:オキヌサン

グンマの昔:四万温泉

群馬での暮らし:グンマの花見

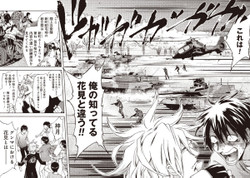

[お前はまだグンマを知らない]にもでてくる【グンマの花見】、いよいよ開戦。

[お前はまだグンマを知らない]にもでてくる【グンマの花見】、いよいよ開戦。

○新町創設63周年記念行事・新町桜まつり(高崎市主催)

開催日:2014年4月6日(日)

開催場所:新町駐屯地(群馬県高崎市)

○しんまち桜まつり

開催日:4月5日~6日、10:00~15:00

開催場所:陸上自衛隊新町駐屯地・桜並木

○相馬原駐屯地創立記念行事

開催日:2014年4月12日(土)

開催場所:相馬原駐屯地飛行場地区(群馬県北群馬郡)

グンマの昔:鎌原城

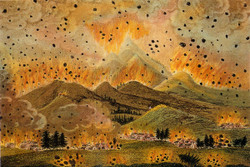

グンマの昔:天明の浅間焼け

グンマの昔:花敷温泉

グンマの昔:白石石灰採掘場

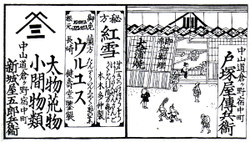

お菊伝説

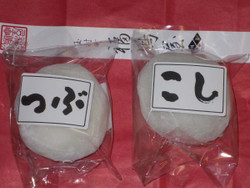

五家宝

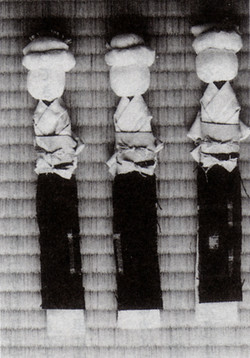

道祖神:中原村

グンマの昔:少将桜

猟師と山男

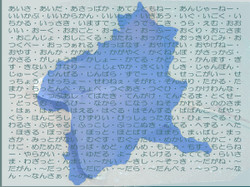

《グンマを話そう》

《グンマを話そう》

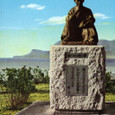

○猟師と山男(霧積)

猟師が霧積の奥の岩場にトヤバを作って泊まり込んでいると、ある晩「今夜一晩泊めてくれ」と気味の悪い声がした。 そのうち、獣のような足が小屋の中に入ってきたので、アイクチで足を刺すと消えてしまった。 翌朝、川づたいでお湯の湧き出ている所に来ると、白髭の爺さんが足の傷をお湯で洗っていた。「悪いやつじゃなさそうだな。急いで家へかかえれ。子供が火傷しているからこの湯を汲んでいって洗ってやれ」

猟師が急いで家へ帰ると子供が大火傷をして泣いていたので、汲んできたお湯で洗うとみるみるうちに治った。 こうして「霧積の湯」は「猟師が見つけた傷によくきくお湯」といわれるようになった。

ぐんまわらべうた:こんにゃく毬

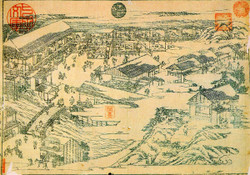

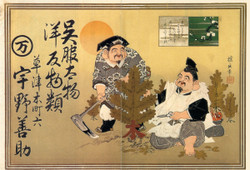

グンマの昔:高崎製紙

○高崎板紙株式会社・上毛製粉株式会社・東洋製粉株式会社

○高崎板紙株式会社・上毛製粉株式会社・東洋製粉株式会社

1914年麦ワラなどを使った板紙会社として高崎板紙創設(1949年高崎製紙 ・1975年閉鎖転業)、1918年小麦を原料とする製粉業を担う上毛製粉設立(翌年日清製粉と合併・1988年撤退)、1913年京都製粉所創立(後に日本製粉高崎工場・2012年閉鎖)。

最近のコメント