ぐんま

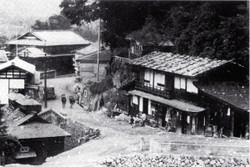

グンマの昔:川原湯温泉

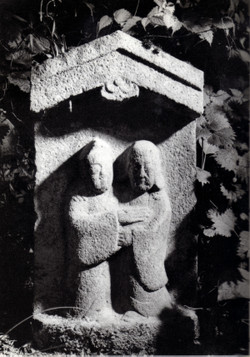

グンマの昔:まむし捕り

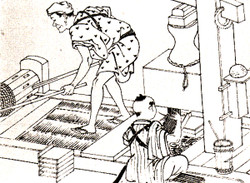

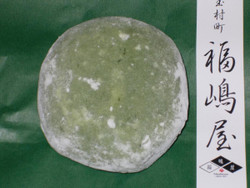

川魚鮨

グンマの昔:高橋でん

ガトーラスク

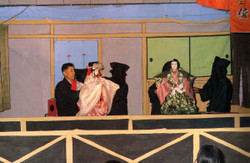

グンマの昔:糸操り灯籠人形

群馬での暮らし:東村の地名

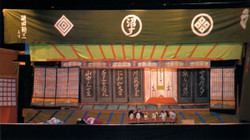

グンマの昔:八城人形

グンマの昔:沼須人形

いちがさけかってまんがひんのんだ

《グンマを話そう》

《グンマを話そう》

○結び言葉 【いちが酒買って、まんがひん飲んだ】

グンマ昔話はこの文句で終わる。 「めでたし・めでたし」といったところだ。

☆他にも下記などある

いきがさけた(新潟)・いきがポーンとさけた(新潟)・いちがさらーんとさけた(新潟)・市がさかえもうした(群馬)・いちが酒かいもうした(群馬)・いちが酒かっちゃったとさ(群馬)・いちごぶらんとさがった(蒲原)・こんで えんつこ さげた(多賀城)・それぽっちり(島根)・どーびんと(山形)・どんとはねた(秋田)・どんどはれ(遠野)・どんぺからこ ねけど(最上)・むかしこっぽり(岡山)・むかしさがった(新潟)・むかしはむくれて今ははげ山(群馬)

最近のコメント