ぐんま

トレーラーバス

グンマの昔:十二様

グンマの昔:赤飯・紅白餅・長寿袋

○葬儀に赤飯

○葬儀に赤飯

長生きした人の葬式には「長生きして天寿をまっとうした大往生だからお祝いだ」として、赤飯・紅白餅・長寿銭が出ることがあった。 長寿をまっとうした人だけが出すことができる赤飯や餅は希少価値があり、参列者にも長寿の幸運を分け与えるとの思いである。 長寿銭として長寿袋に百円(百歳にあやかって百円・一部地域では五円も)を入れることも多かった。 また、野辺送りで小銭を降らす儀礼(撒き銭・投げ銭・弔い銭)もあった。 ただし、拾ったお金は当日に使いきり家には持って帰らないとされた。

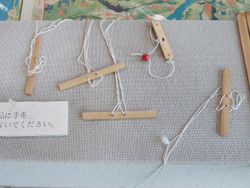

※長寿袋は、お年玉袋ぐらいの大きさ。

※戒名に寿を入れることもあったようだ。

※葬式を「ジャンポン」とよぶ地域も多い。

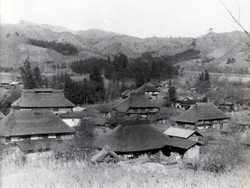

石垣と段々畑(南牧村)

グンマの昔:ばんだい餅

グンマの昔:お仙が淵

《グンマを話そう》

《グンマを話そう》

○お仙が淵・甘楽郡西牧村

ある昔、吾八という男がおった。 秋が終わり冬になる前にと、正月用の鯉を釣りにでかけた。 それは思うように釣れない日であった、帰りがけにもう一度竿をふると今までにない大きな鯉が釣れた。 吾八は、家の池に鯉を放し毎日眺めてくらした。

やがて正月も近づいた二十九日、自分の手で料理できないほど愛おしくなったので、鯉を市に売りに行くことにした。 吾八は篭を背負い鯉を釣り上げた淵のそばまで来ると「おせん…どこへいく…」と声が聞こえた。 誰もいなかった。「下仁田の市へ…」「いっちゃなんねえ。かあのところへはよこい…」と。 そして、吾八の鯉は大きく跳ね上がり淵へと飛び込んでいった。 こうして「お仙が淵」とよばれるようになった。

グンマの昔:庚申まつり

グンマの昔:高崎の夜

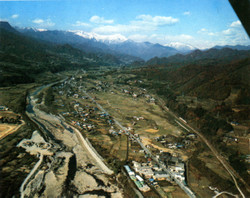

子持山

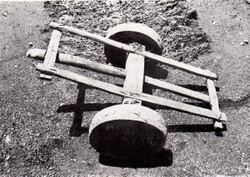

グンマの昔:里見軌道

妙全の逆さ杉

グンマの昔:めかい

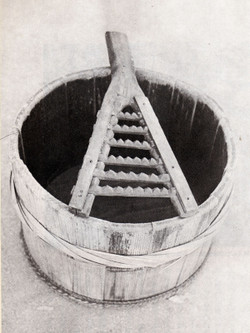

グンマの昔:アズキゴシゴシ

グンマの昔:すみつかれ

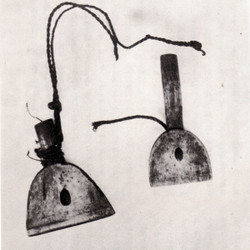

グンマの昔:おにおろし

赤城vs.榛名

○赤城様対榛名様

○赤城様対榛名様

ある昔、赤城山には九十九谷・榛名山には百谷あった。 そこで赤城神は榛名山に一谷盗みに行ったが見つかり戦いになった。 赤城神は軽石を投げつけ・榛名神はバラ(棘であり薔薇ではない)を投げて戦った。 その結果、榛名山の麓には軽石があふれ、赤木山の麓にはバラが茂ってしまった。 最後は赤城神が敗れ、陸稲の縄で縛られてしまった。 そのため赤城山麓の人々は陸稲を作れなくなった。

※グンマの神々はあまり仲が良くない、特に赤城山の神はケンカばやく、子持山の神ともケンカしたし、二荒山の神にも敗れている。

※グンマでは、「バラを背負う」という表現があり、とてつもなく辛い事を言う。

最近のコメント