2014年3月

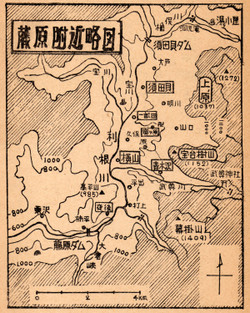

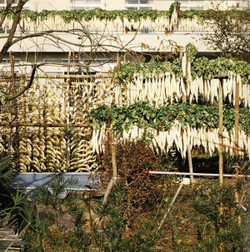

グンマの昔:みなかみ町藤原

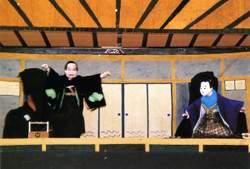

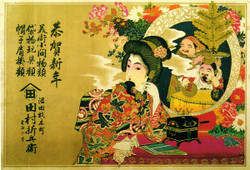

グンマの昔:尻高人形

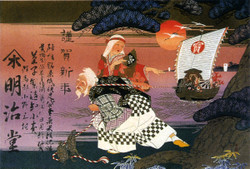

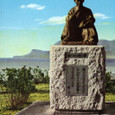

群馬での暮らし:金精神社

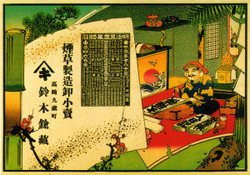

グンマの昔:神流川のあわこ

グンマの昔:観音山

グンマの昔:カッパピア/こども博覧会

牛のくその岩

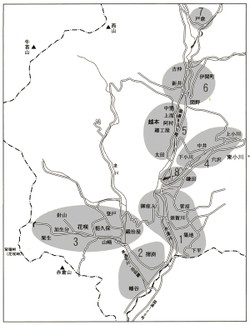

○牛の糞の清水(高山村)

○牛の糞の清水(高山村)

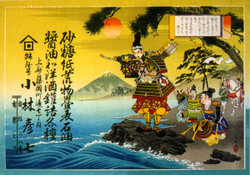

牧野備前守が参勤交代で江戸に行く途中、この清水を賛美したとされる。 また病床に臥し危篤におちいったときに、この清水を飲みたいと望んだが飲むことができなかったともいわれている。

○八木沢の清水(高山村)

1480年頃、聖護院道興准后が賞美し「八木沢の清水」と名づけた。 大胡城主牧野氏も茶水に愛用したとされる。

最近のコメント