ぐんま

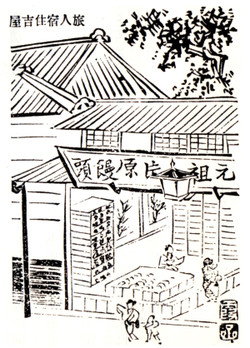

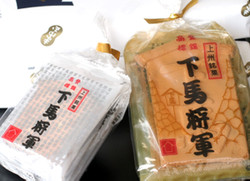

グンマの昔:片原饅頭

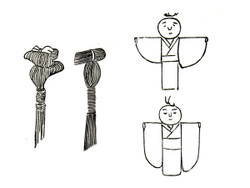

姉さんごっこ

グンマの昔:農民剣法

前橋グルメ情報

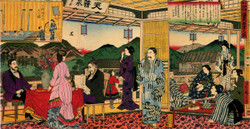

グンマの昔:飴売り

宝樹院

粉こんにゃく

グンマの昔:旅籠飯

塩あんびん

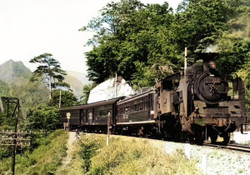

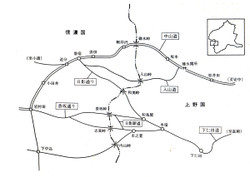

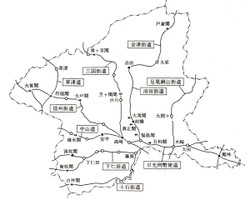

グンマの昔:関所一覧

○関所一覧

戸倉関所:会津街道・片品戸倉

湯桧曽番所:原則通行禁止・水上湯桧曽

入山番所:六合村入山

伊香保関所:伊香保 榛名関所:榛名神社内

祖母島関所:渋川市祖母島

大笹関所:原則通行禁止(毛無峠道もあった)・嬬恋大笹

※非常時は「くさび」をはずすと橋が吾妻川に落下する仕組だった。(刎橋)

狩宿関所:長野原応桑

大戸関所:吾妻大笹

本宿関所:信州街道(中山道脇往還)・下仁田町本宿

藤井関所:女街道(西牧関所)・下仁田町藤井

砥沢関所:中山道脇往還(南牧関所)・南牧村砥沢

白井関所:上野村白井

大渡関所:江戸街道・前橋市岩神

実正関所:前橋市宗甫分町

福島関所:玉村町上福島

川俣関所:邑楽郡明和村川俣

最近のコメント