ぐんま

北橘伝説(勢多郡北橘:きたたちばな、現渋川市北橘町:ほっきまち)

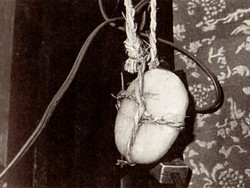

グンマの昔:水牢

赤城村伝説(勢多郡赤城村、現渋川市赤城町)

グンマの昔:吾妻七つ岩

前橋伝説(2)

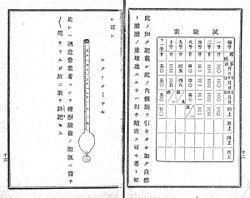

グンマの昔:酒暖計

前橋伝説(1)

伊勢崎伝説(現伊勢崎市)

赤堀伝説(佐波郡赤堀町、現伊勢崎市)

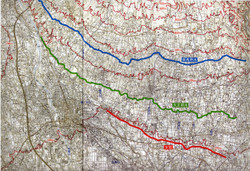

グンマの昔:女堀

グンマの昔:於菊稲荷神社

東村伝説(佐波郡東村、現伊勢崎市)

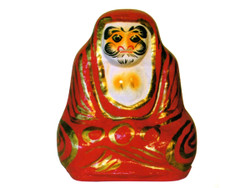

高崎だるま

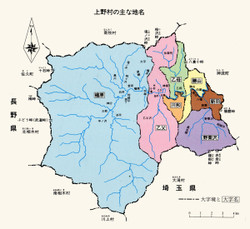

上野村

○上野村の地名

○上野村の地名

楢原(ならはら)、乙父(おっち)、乙母(おとも)、川和(かわわ)、勝山(かつやま)、新羽(にっば)、野栗沢(のぐりさわ)、中ノ沢(なかのさわ)、三岐(みつまた)、神行(かんぎょう)、浜平(はまだいら)、黒川(くろかわ)、明ヶ沢(みょうござわ)、白井(しろい)、坂下(さかした)、利根平(とねだいら)、堂所(どうどころ)、大平(おおだいら)、須郷(すごう)、楢沢(ならざわ)、中越(なかこし)、小春(おばる)、中村(なかむら)、田平(ただいら)、石神(いしがみ)、乙父沢(おっちぎわ)、神寄(かより)、住居附(すもうづく)、向屋(こうや)、八幡(やわた)、野乗(のぐり)、奥名郷(おくなごう)、胡桃平(くるみだいら)、

玉村伝説(佐波郡玉村町)

連載[グンマの伝説]は、まじめに読み続けると脳崩壊のおそれがあります。

連載[グンマの伝説]は、まじめに読み続けると脳崩壊のおそれがあります。

○源頼朝がヤナギの箸を地に刺したのが生えて逆さ柳になった。

○源頼朝がこの地で飯を食べ「うまい米だ、この村を飯塚(めしづか)と名付けよ」。

○百足丸と呼ばれる名刀は刃こぼれが百足のように見えたので、こう呼ばれた。

○昔疫病が流行ったとき煤炭が顔に付いた少女だけが病にかからなかった、のが「すみつけ祭り」の始まり。 【顔に泥を塗る】とはこの事。

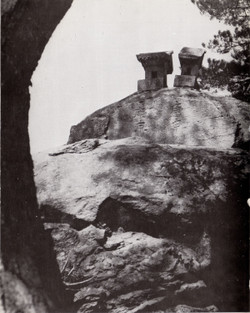

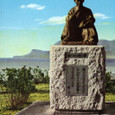

○清和天皇がオンベ(御幣)を立てて四万の神々を祀ったのがオンベ山。(軍配山古墳)

○1193年源頼朝がこの地を見て由比ヶ浜を想い角淵八幡神社を建てた。

○忘れ物を見つけてくれる地蔵様の願果たしは、白い布・頭巾。

(軍配山)

グンマの昔:四万の痔蒸湯

グンマの昔:鹿沢温泉

グンマの昔:報恩の水道

赤堀の鼻取地蔵

○赤堀の鼻取地蔵(佐波郡・現伊勢崎)

○赤堀の鼻取地蔵(佐波郡・現伊勢崎)

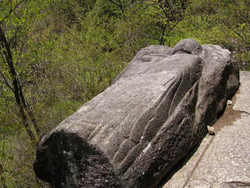

赤堀村五月には、かつて薬師堂があり堂山とよばれる小山がある。 この薬師は鼻取地蔵とよばれ、お願いすると薬師様が馬の鼻取りをしてくれた。

この薬師如来様は「おかゆ」が大好物であり、鼻取りをお願いした人は「おかゆ」を供えた。 ある時、くたくたになるまで薬師様に手伝ってもらった人が、いつもよりうんと多くの「おかゆ」を供えた。 翌日田んぼに行くと薬師様が来てない、どうしたかと薬師堂へ行ってみると薬師様が苦しんでいた。「おかゆ食べすぎてお腹イタイ」

それからというもの、薬師様の鼻取り手伝いは無くなった。

※「ニラがゆ」で腹痛になったので、その後は韮を植えなくなったとの説もある。

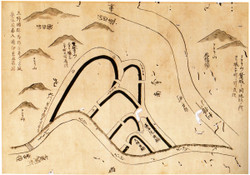

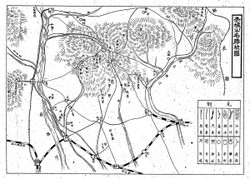

※島城跡

最近のコメント