☆ダイドー・神戸市

☆ダイドー・神戸市

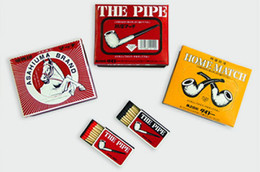

明治三十年創業。 明治八年日本でマッチ製造開始。 明治三十七年パイプ印マッチ登場・主に輸出用、製造元は「日本紙軸燐寸製造所」、1939年「船井燐寸株式会社」に改変、1944年「大東燐寸工業株式会社」に改称。 1949年パイプマッチ国内向け生産開始、東京向出荷分は火薬部分が黒・地方向出荷分は火薬部分が赤、ラベルの色も異なった。 1974年日本燐寸株式会社と合併し「ダイドー工業株式会社」。

※兵庫県は、当時の貿易港神戸に近く・比較的湿度が低く天日干しに適していた。

※東京人には、勢いよく燃える黒色火薬(塩素酸カリが多く湿気に強い)が好まれた。

最近のコメント