☆豊島屋・白酒(甘酒)

☆豊島屋・白酒(甘酒)

正保年間に十右衛門が豊島屋清右衛門酒屋を譲り受け、二代目十右衛門にこの店を継がせ、元禄年間二男に鎌倉河岸(日本橋川上流)に店「豊島屋」を出させ・大繁盛した。 春には「桃の節句に白酒を」と白酒を売り大評判となり、後に多くの大名屋敷の御用を請けた。

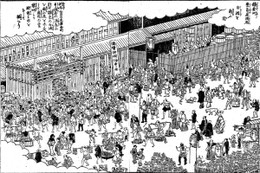

節供日の混雑は激しく、客足絶えず・入口と出口を分けて一方通行にし、入口に建てた櫓に医者が待機し怪我人が出たら鳶で釣り上げて応急処置・甘酒のみ販売し予約前売り券発行、と大騒ぎだった。 さらに文化十年二月豊島屋半焼、甘酒販売は二月十九日半日限定としたことから大混乱となった。

最近のコメント